こんにちは、アニメーターのアビハルです。

本屋で動物の作画本を見かけたらとりあえず買う人です。

この記事では、動物の描き方の本から、

アニメーション制作に役に立ったもの5冊を紹介します。

「イラストを描く」だけでなく「躍動感の表現」や「動物の骨格や動き方」が学べるものを紹介するので、3Dのアニメーターさんもぜひ見ていってください。

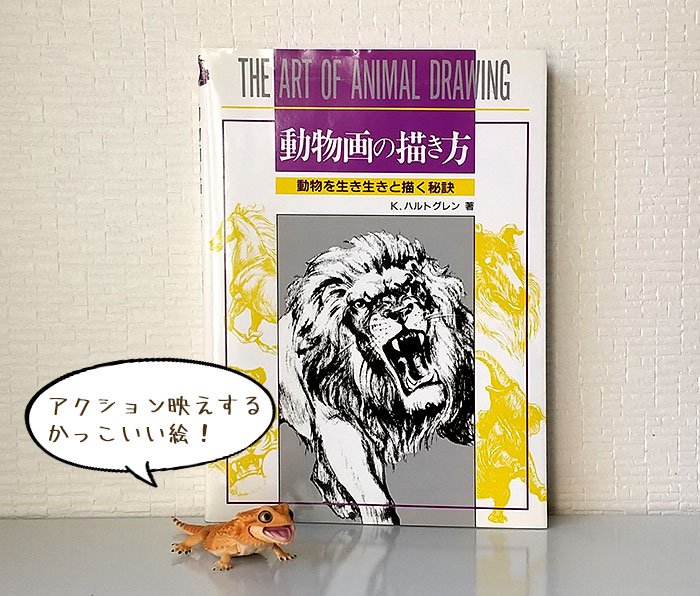

動物画の描き方

躍動感のある動物の描き方を学べる本。

ジャンプ、戦闘、身をひるがえす動きなどアクション性の高いポーズが多い。アニメーション映えする絵作りに役立ちます。

動物のアクションラインがわかる

アクションラインとは、キャラクターの動きを表現するガイドラインのようなもので、アニメーション制作には必ずと言っていいほど出てくる。

こういうラインがわかる絵がたくさん載ってる

アビハルはこの本で、動物にもアクションラインがある、という事に気づきました。

ダイナミックな動きを表現するのに役立ちます。

技法より絵作りの解説中心

技法書というよりポーズ集や画集に近いです。

文章量は少なめですが、生き生きとした動きを表現するコツはしっかり書いてあります。

あと動物ごとの特徴の説明もあります。

たとえば猫科の足先は若干外向きとか、鹿はX脚とか。知っておくだけでクオリティアップに繋がる知識が得られます。

アクションアニメを作りたい方はぜひ見てもらいたい内容。

これで1000円はコスパいいです。 ※2024/12月時点の価格

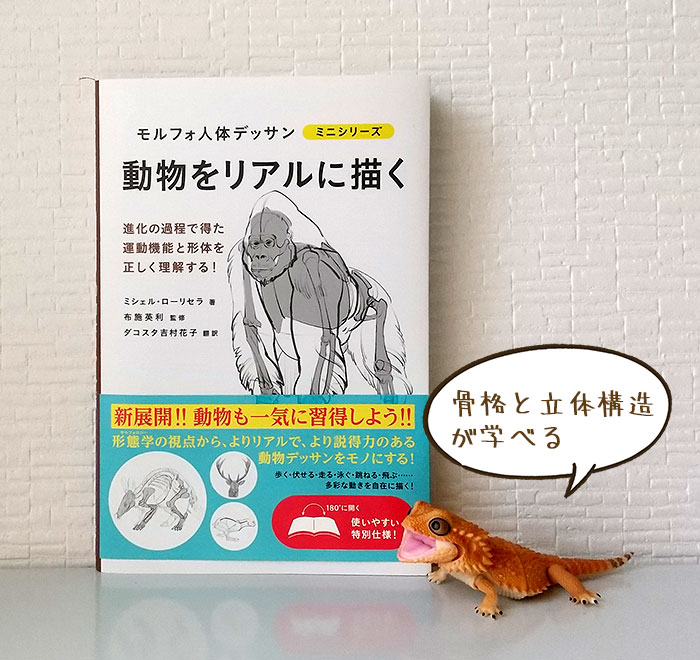

動物をリアルに描く (モルフォ人体デッサン ミニシリーズ)

動物の骨格と立体構造を学んで描けるようになる本。

B5サイズの小型本ですが内容は濃いです。

動きをテーマに骨格を解説

ただ骨格を紹介するだけじゃなくて、

「歩く」「跳躍する」「泳ぐ」など、動きごとに体の構造を解説してます。

アニメーションには心強い参考書。

イルカやアザラシなどの水生哺乳類も15種類載ってます。珍しい。

立体感と質感を分けて説明してくれる

立体感は、箱を組み合わせたような絵、

質感は、もふもふの毛皮のシルエットの絵。

同じ動物でも2種類の絵で描き分けてくれてます。

立体的なポーズを描いてから毛皮を被せる描きかたが学べます。

ポーズのチョイスも良いです。肩や骨盤の向きがわかるポーズで描かれています。

人間とは構造が異なる骨をしっかり描いてくれてるのは良いです。

あとシンプルな線画なので、この記事で紹介してる本の中で一番アニメーションで描きやすい絵柄なのも◎。

本を押さえる必要がない

本の作りに感動した。どのページでも180度キレイに開く。

本を手で押さえたり、重石で挟んだりしなくても 開いた状態をキープしてくれる。

この手の本は開いて置いたまま参考資料に使うことがほとんどだから非常に便利。

本の中身だけでなく装丁まで気の利いた一冊。

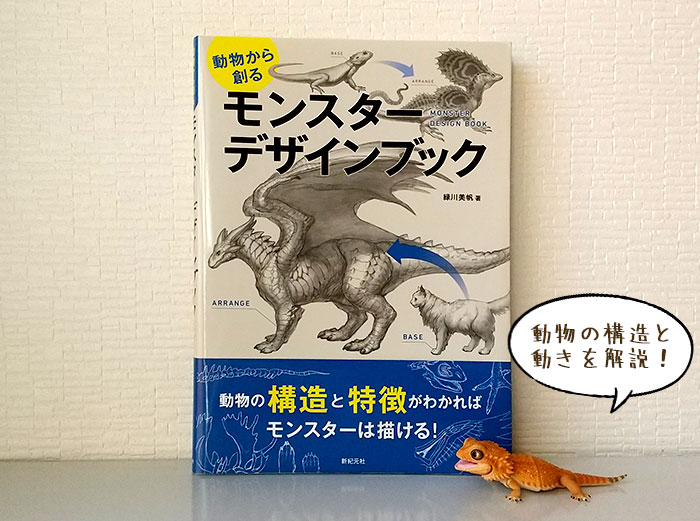

動物から創る モンスターデザインブック

犬猫など実在する動物の動きと特徴をとらえて、モンスターに応用しようという内容。

動物の動かしかたの解説が多くてめっっっちゃ助かる。

動物の動き解説が豊富

タイトルに「デザイン」とありますが、動物の造形だけじゃなく

- 体の各部位がどう動くのか

- 関節の可動域

- そのように動く理由・生態

など動き方の説明が多いです。

ちゃんと動けるデザインにしようという事ですね。

動物らしい動きを作るための情報がたくさん載っています。

惜しい点は、横から見た絵の解説に集中してる所でしょうか。

正面や上から見た図もあるにはあるんですが少ない…

これらの視点の補足がもっとあれば、さらに充実した内容だったかも。

読んですぐクオリティアップできる

直接アニメーションを学ぶ本ではありませんが、

何回も練習しなくても、すぐクオリティアップに繋がる気付きがたくさん得られます。

たとえば犬と猫の動きの違いとか書いてあるんですが、

こういう知識は制作中にちょっと意識するだけで、キャラクター性のある良いモーションになります。

絵作りだけでなく動物に対する理解も深まる良書。

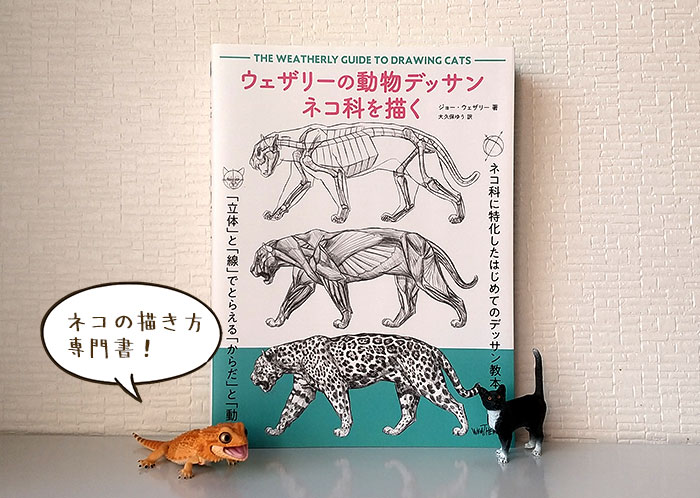

ウェザリーの動物デッサン ネコ科を描く

ネコづくし。一冊まるごと全てネコ。

ネコの描きかた専門書

飼い猫20種類・ネコ科の野生動物32種類の描き方を解説。

骨格や筋肉だけでなく、動き方、顔の構造や表情など、ネコを描くのに必要なことが網羅されてます。

解剖学的な解説がすっごく詳しく載ってます。

アビハルは今ネコ作ってるんですが、「ネコの親指の爪ってどっち向いてるんだっけ?」みたいな疑問はこの本みて解決しました。だって普段爪しまってるからネットで写真見てもよくわかんないし

ネコ以外の動物が一切出てきませんが、そのぶんネコの描きかたがどの本よりも詳しく記述されてます。狭く深い。

ネコの描き分けかた

ジャガーとヒョウ、トラとライオンなど、似た種類の違いや特徴を描き分けるコツも丁寧に説明されてます。

これによって、「メスライオンに模様書いてトラにする」みたいな雑な絵作りから脱却できます。説得力のある作画ができるようになるわけです。

躍動感のあるポーズ

各イラストはアクションラインを活用したポーズで描かれてます。

歩く、走る、ジャンプするなどネコの躍動感を表現する方法がしっかりと解説されています。

ポーズ資料として使うのもヨシ。

猫の構造を理解すれば、他の4足動物の描き方もスムーズに理解できるし、モンスターを作る際にも応用がきく。

ネコ愛にあふれた良書。

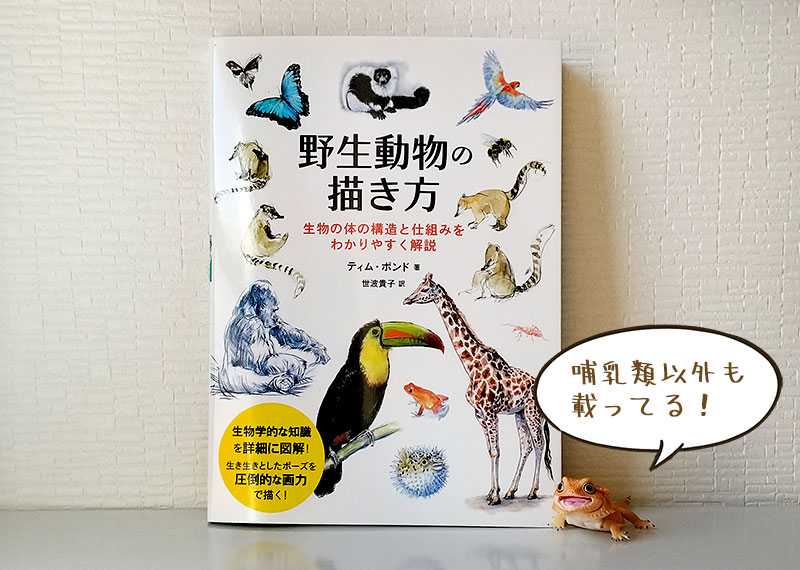

野生動物の描き方

「野生動物」というより、「生物全般」の描き方を学べるという方が近い。

哺乳類だけでなく、鳥、爬虫類、節足動物、軟体動物など幅広く掲載されてます。

骨格の説明が詳しい

絵の描き方以外にも、骨格や体の動き、生態についての解説が詳しい。

軟体動物など骨が無い生き物も、体の造りや形の取り方を説明してくれます。

絵と文章は半々くらい。描き方本にしては文章が多いですが、

解剖学の専門書ほど細かいわけではなく、絵を描くのに重要な筋肉や骨にフォーカスしてるので、学びやすいバランスになってます。

ただ、動き方の解説をしてる割には、実際に描かれているポーズが大人しいです。

(良く言えば野生動物の自然な動作ではある)

アニメーションのポーズとしてはちょっと物足りないですが、生き物の構造を学ぶには良い本です。

節足動物の説明が役に立った

全ページのうち4割くらいが哺乳類以外の描き方です。

その中で一番参考になったのは節足動物(虫とかクモとか)の描き方でした。

昆虫は6本足をどう動かしてるのかとか、関節や筋肉の仕組みとか

アニメーションを作ってると疑問に思う事が解説されてます。

節足動物のページは全部で20ページ、体の構造は軽く説明してる程度なので、哺乳類の説明ほど詳しくはないですが

昆虫について解説する本が少ない中、基礎知識を学べるのはありがたいです。

基本を知っているだけでも資料を見る目が変わります。

以上、おすすめな動物の描き方本でした。